新型コロナの感染拡大が治まりませんね。休校が5/6で終わらず、すでに5月いっぱいまで延長しているところもあるようです。これ以上休校が延びると夏休みなしとか土曜授業とかしてもカバー出来なくなりそうですね。思い切って欧米と同様に9月に新年度スタートにしようという意見も出てきました。何にしろ、この混乱の後ではプログラミング教育への取り組みは一番後回しにされてしまいそうですね。算数や理科のように教科書に載っている場合しか扱われなくなってそうですね。それでなくても苦手意識を持った教員が多く、導入には消極的でしょうから。

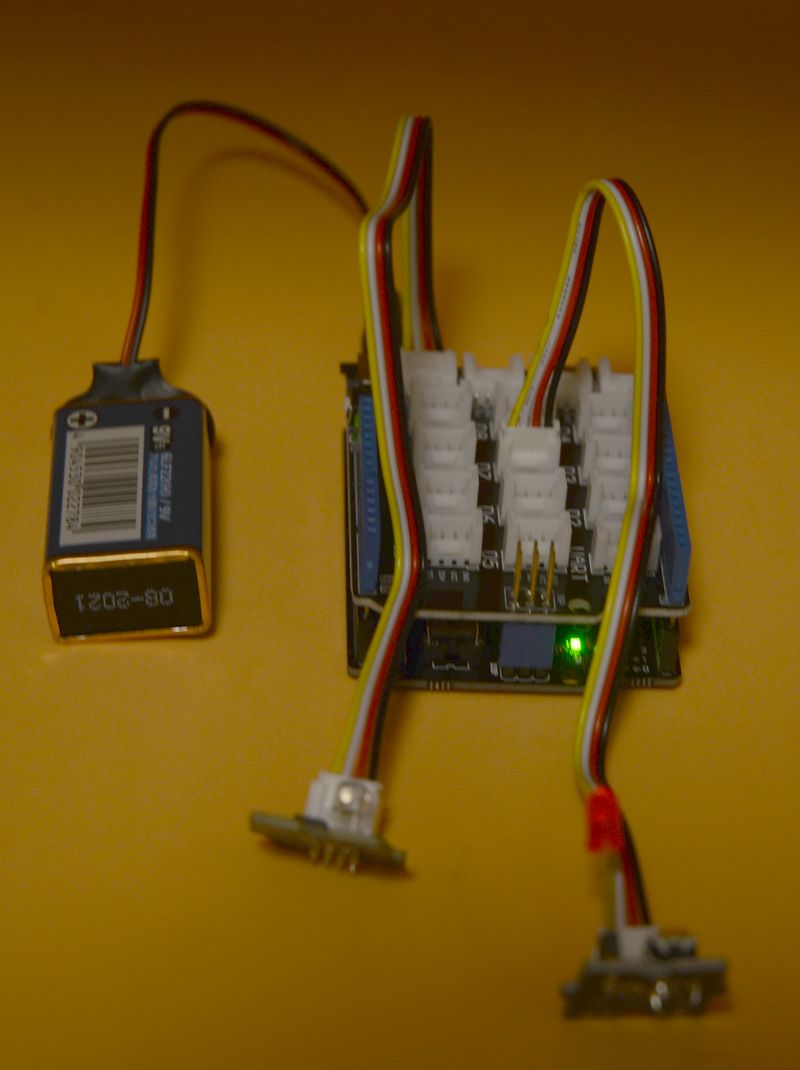

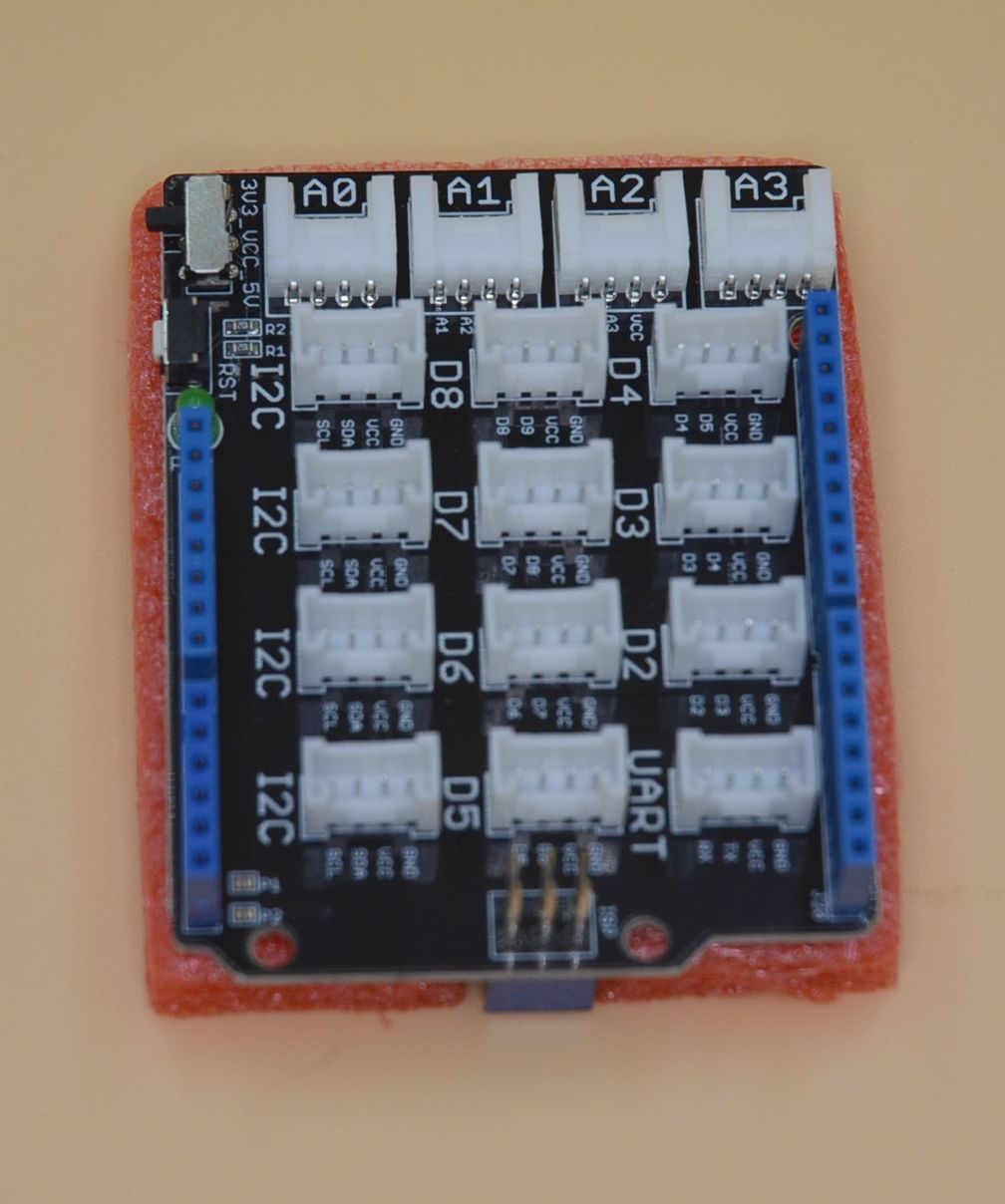

それはさておき、Seeed社のGrove-スターターキットです。Seeed社のGroveシステムもこれまで紹介したOSOYOO社やKeystudio社と同じようにPnPケーブルとコネクタで各種モジュールを簡単に接続できるようにしたシステムです。Arduino UNO用だけでなく、各種のボード用のものが提供されています。

スターターキットの内容は、

・Grove拡張ボード

・Grove ケーブル 10本

・Grove – LCD RGB バックライト

・Grove – スマートリレー

・Grove – ブザー

・Grove – LED

・Grove – サウンドセンサー

・Grove – タッチセンサー

・Grove – ロータリー 角度センサー

・Grove – 温度センサー

・Grove – ボタン

・ミニサーボ

・Grove – ライトセンサー

・DIP LED (赤・青・緑)

・9V to バレルジャックアダプター

・Grove スタートキット説明書 です。

Arduinoボードは入っていません。日本語の説明書もありません。センサー数も少なく、他メーカーの製品と比べると割高な感じです。

ビジュアルプログラミング言語についてのチュートリアルにはSeeed社のホームページのWikiのページから頑張ってたどり着きます。

Wikiから各種モジュールを選ぶと、それぞれのチュートリアルが見られます。

Groveシステム用のビジュアルプログラミング言語としてはCodecraftが用意されています。そして、Arduinoを使用したCodecraftのガイドのページまで行くとやっとスターターキット用と言えるチュートリアルに到着です。

CodecraftはScratch3.0をベースにしていて、オンラインで使用しますので、大体の操作方法は見当がつくと思います。

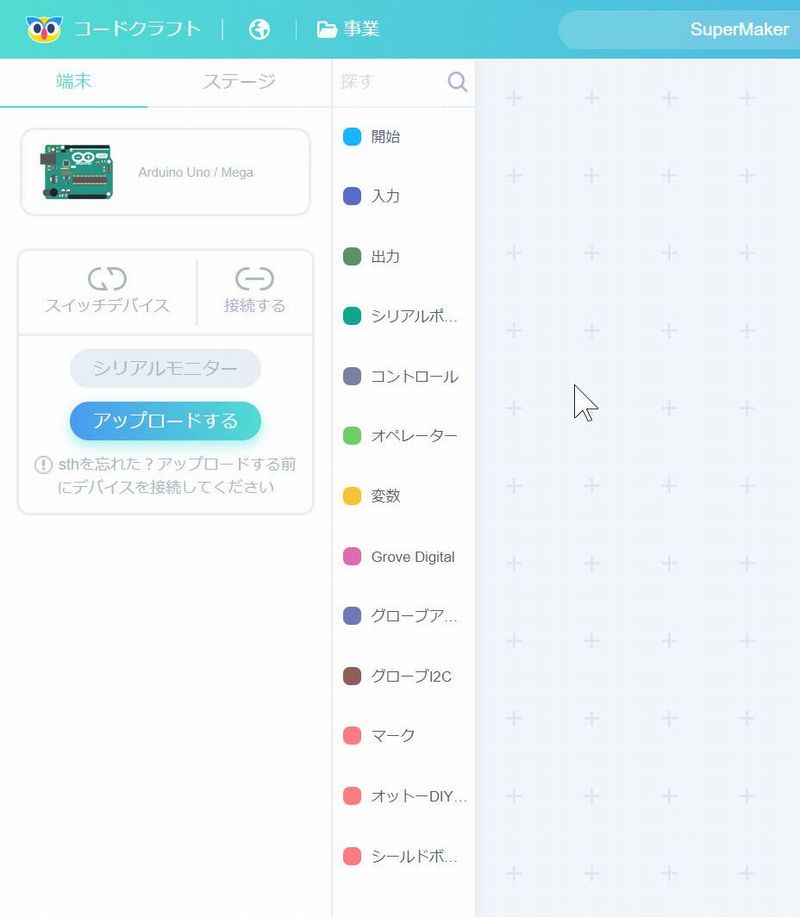

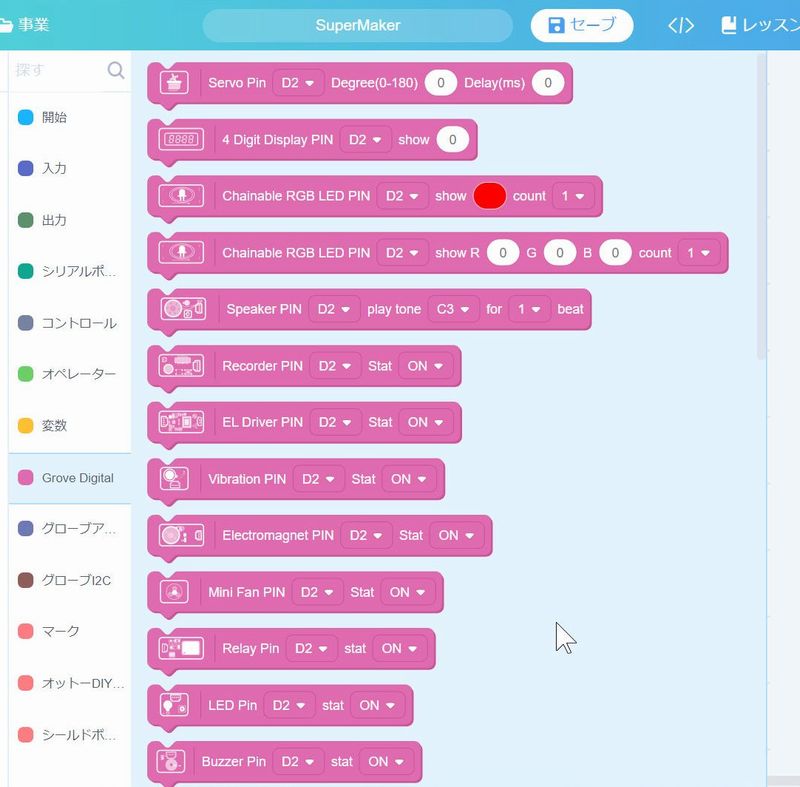

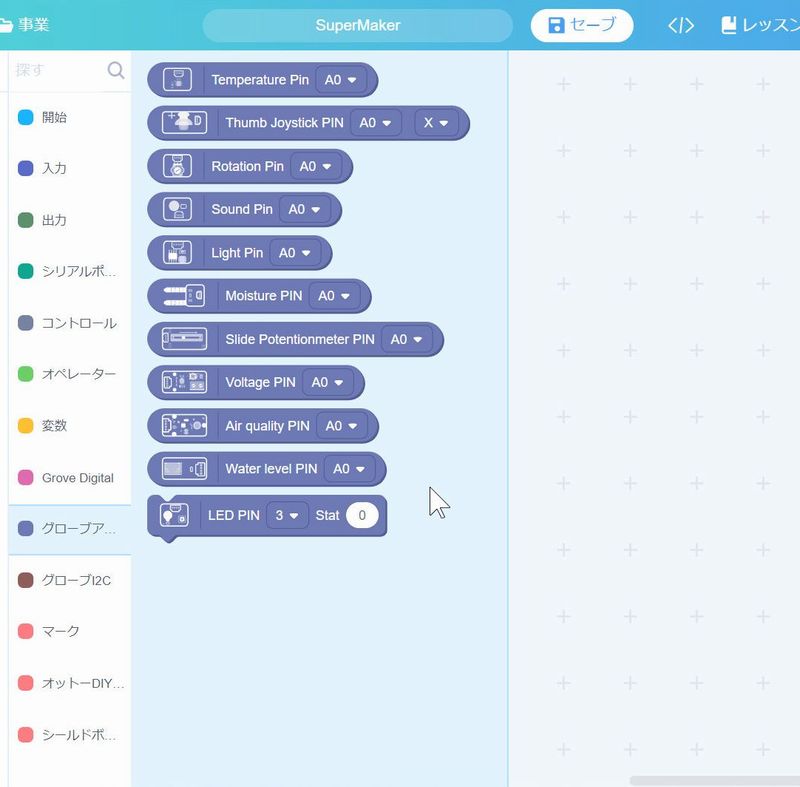

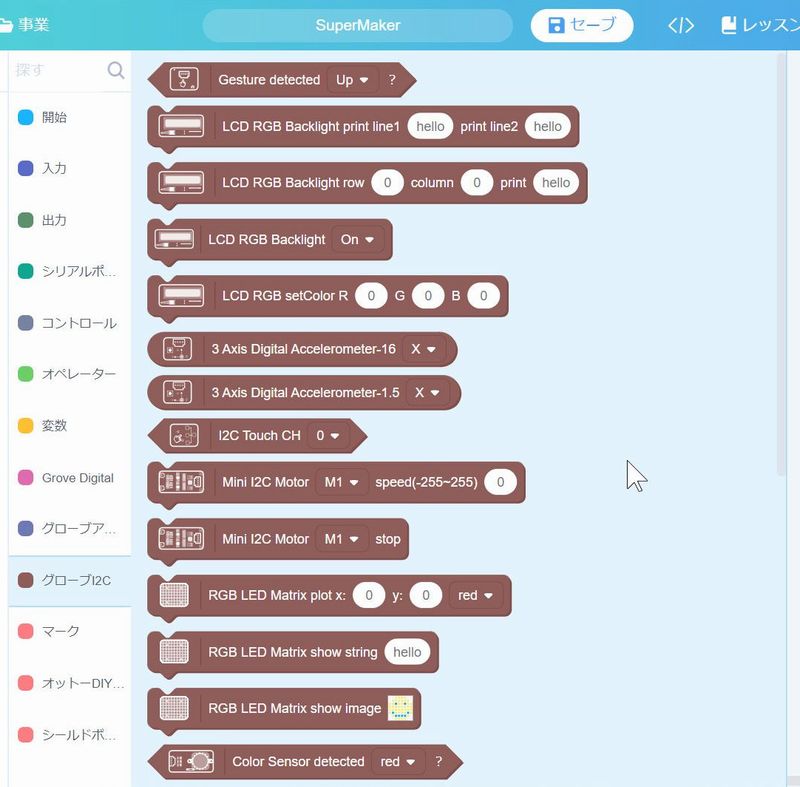

まずは「スイッチデバイス」で扱うボードをArduinoに切り替えます。後は普通にブロックでプログラミングしていきます。Grove用のブロックは下の写真のような感じです。

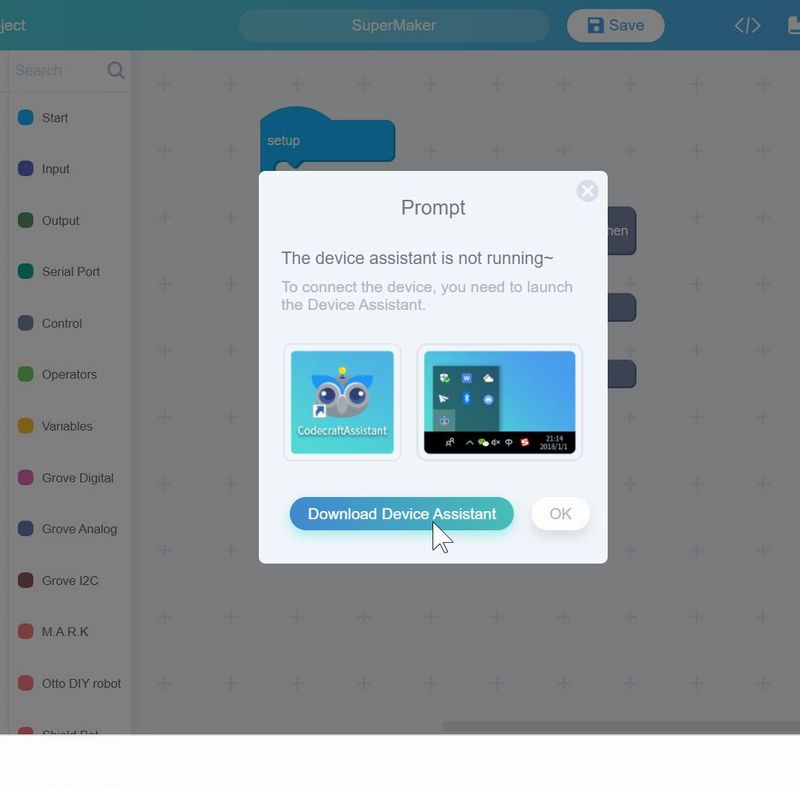

注意するのは、Arduinoにプログラムを書き込むためにはCodecraft Assistantをインストール必要があることです。まあ、読み飛ばしてしまってインストールを忘れていても、プログラムを書き込もうとするとしようとするとインストールするように注意が出ますので大丈夫です。

チュートリアルの中の、6年理科の授業で使える光センサーでLEDを制御するプログラムを組んでみましたが、LEDの輝度が低くて写真では光っているのがよく分からない結果となってしまいました。製品自体はしっかりした作りなので、小学校での使用も問題ないと思います。

チュートリアルの中の、6年理科の授業で使える光センサーでLEDを制御するプログラムを組んでみましたが、LEDの輝度が低くて写真では光っているのがよく分からない結果となってしまいました。製品自体はしっかりした作りなので、小学校での使用も問題ないと思います。