イーケイジャパンから10月に発売されたフォロの新ヴァージョンです。独自のプログラミング言語PaletteIDEを使ってのプログラミングが出来るようになっています。

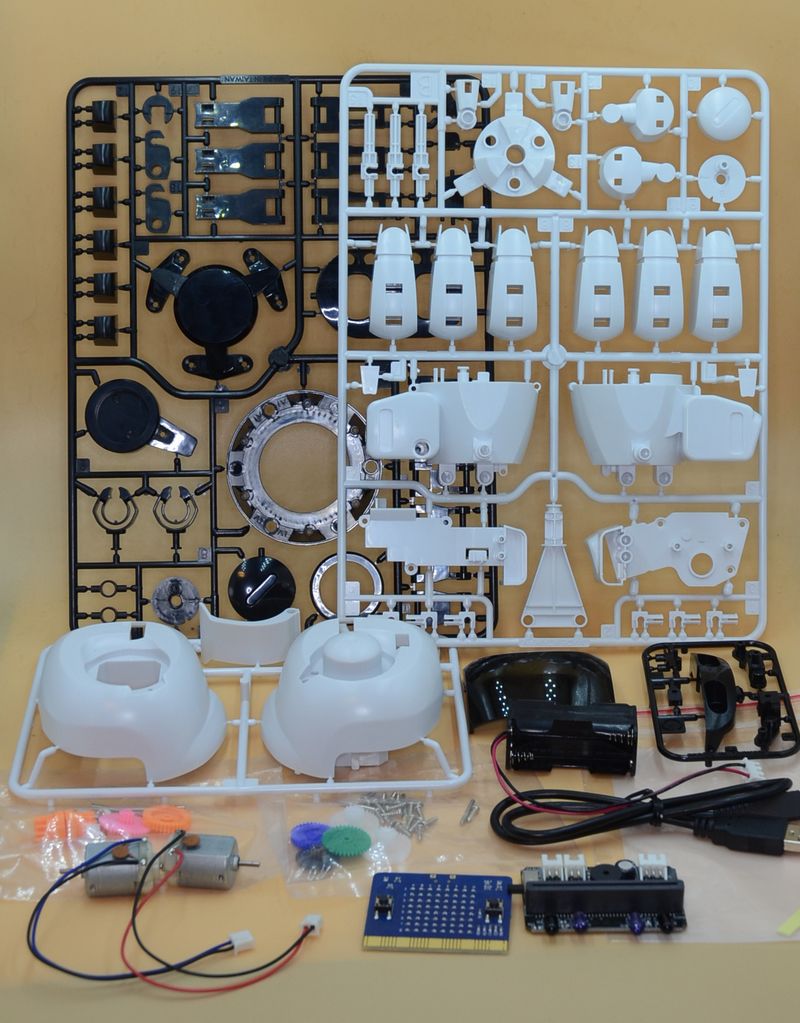

部品数はノーマルのフォロより当然増えています。胴体・足のパーツは全く同じパーツの様です。(色違い・使わないパーツあり)頭部のパーツはノーマルフォロより大きくなって数も増えています。

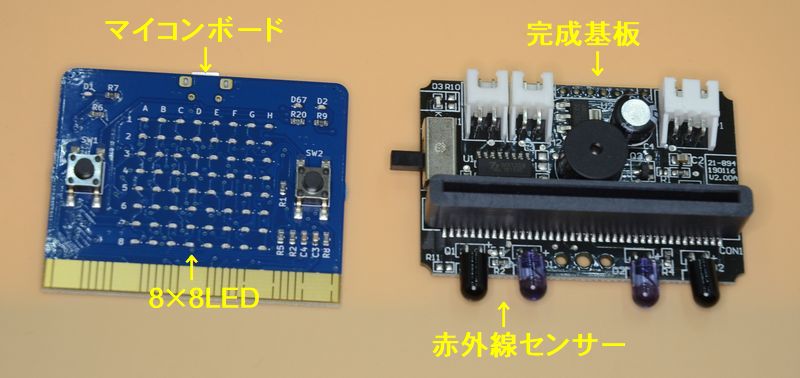

電子部品は、完成基板とマイコンボードの二つです。完成基板には赤外線センサーとマイコンボードを取り付けるコネクターが搭載されています。マイコンボードには二つのスイッチと8×8LEDが搭載されています。マイコンボードの見た目はmicro:bitに似ていますね。そう感じるのは当然で、スイッチサイエンスから12月にプログラミング・フォロ for micro:bitが発売されました。マイコンボードの代わりにmicro:bit(別売り)を使ってプログラミングするようになっています。やはり別売りのmicro:bit用コントローラーキットを使ってリモコン操作することも出来ます。

説明書はさすが日本のメーカーなので丁寧に説明されていて、製作につまづくことは無いでしょう。マイコンボードのスイッチは側面に取り付けるパーツで押せるようになっています。LEDの光を和らげるために、マイコンボードの前にトレーシングペーパーを貼るようになっています。

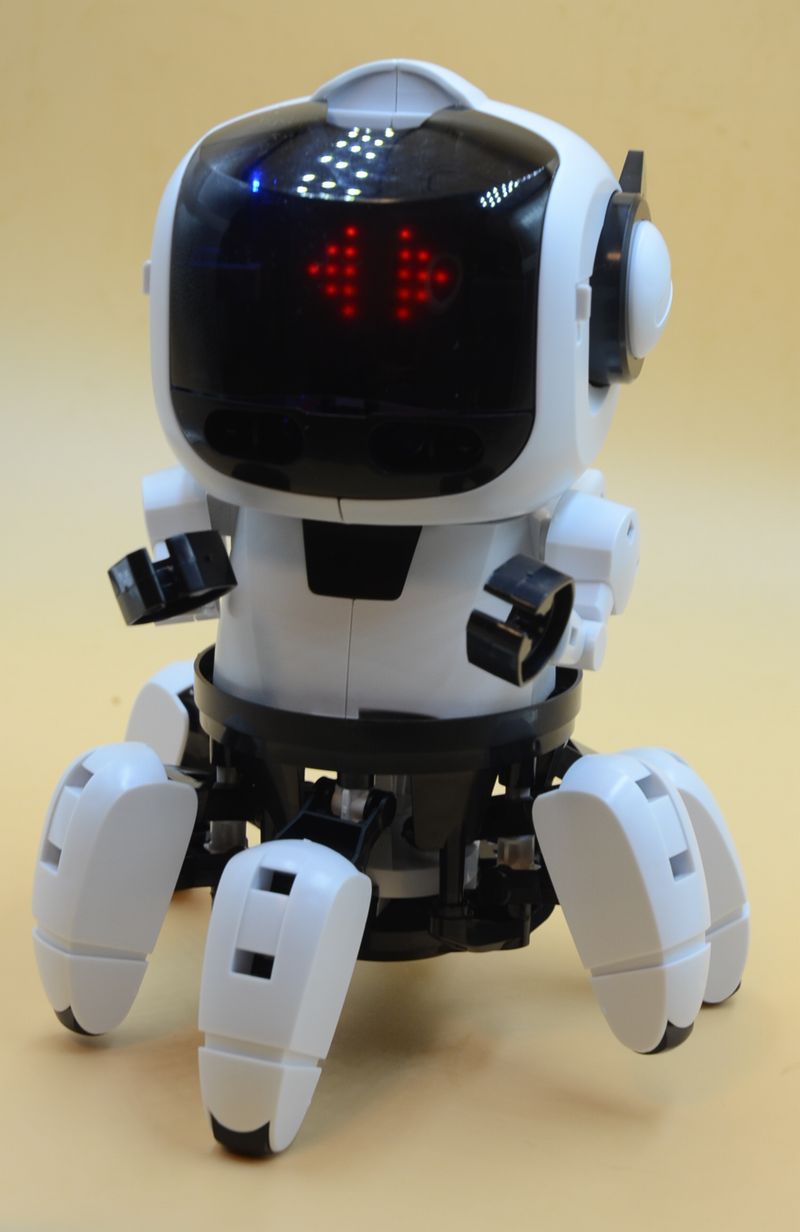

ノーマルフォロと並べてみると頭部の大きさの違いがわかります。

プログラミングは動作確認のために赤外線センサーを使った回避プログラムと追尾プログラムが最初から書き込まれています。

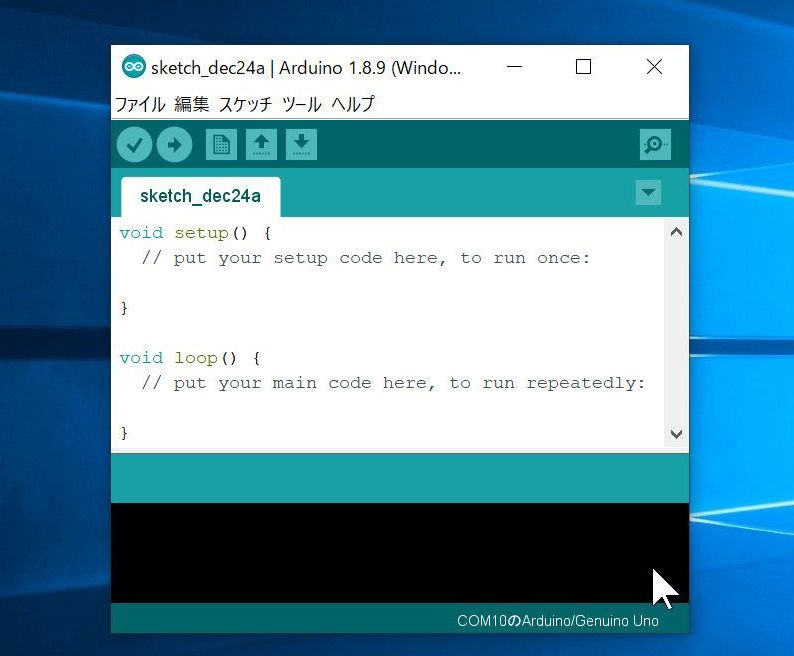

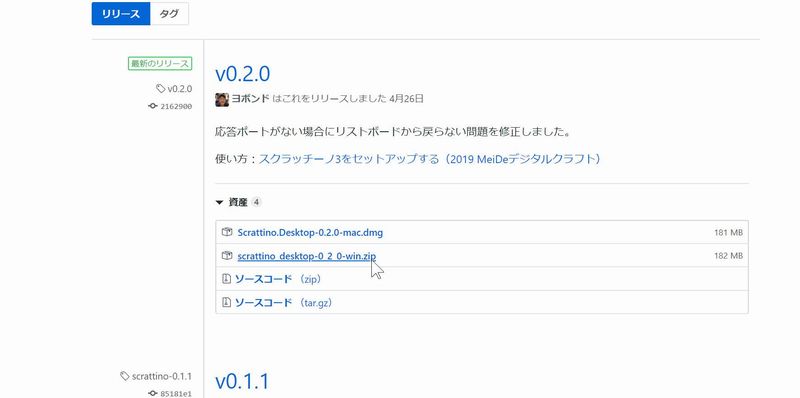

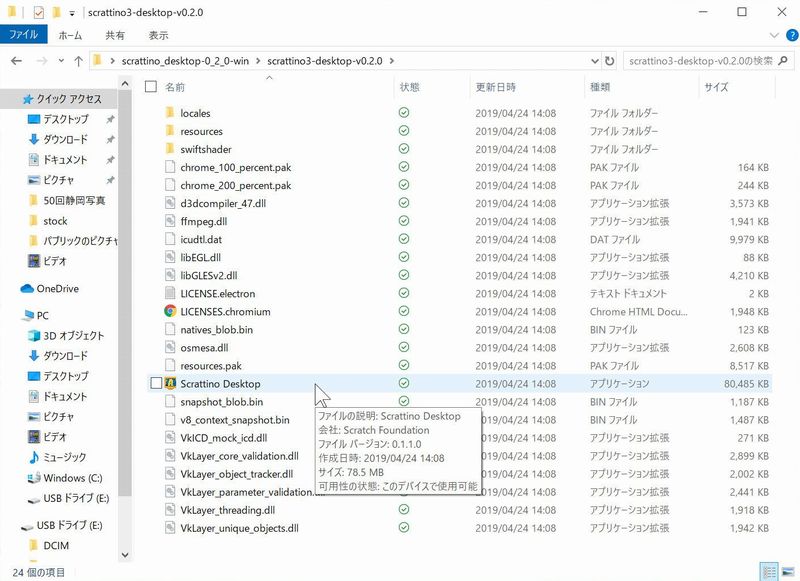

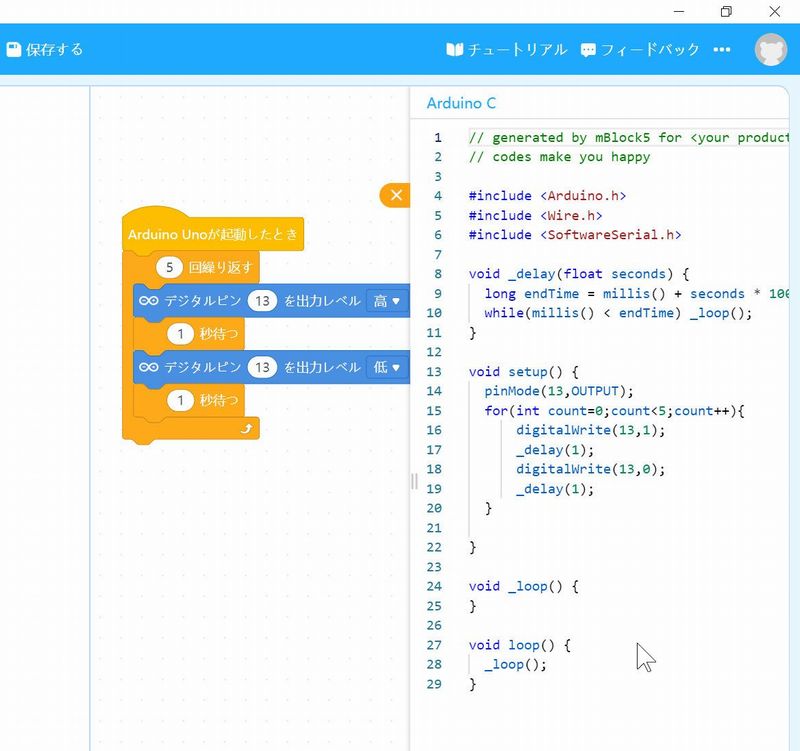

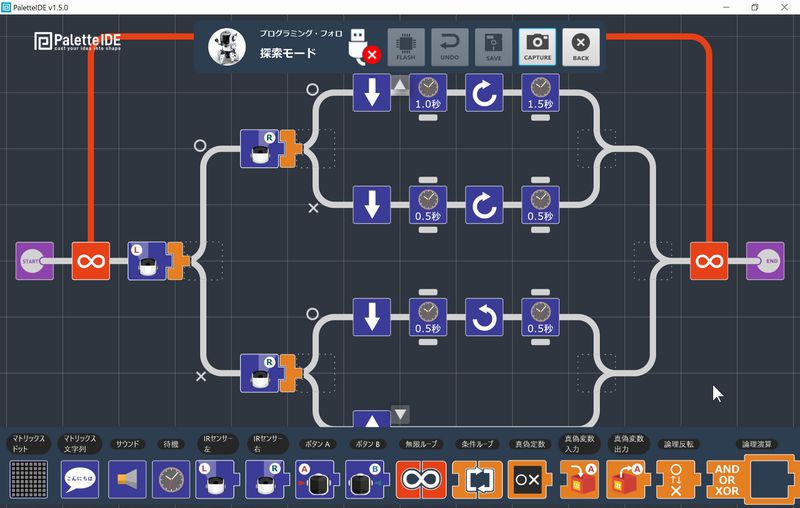

自分でプログラミングするにはhttps://www.elekit.co.jp/software/からPaletteIDEをダウンロード、解凍します。解凍したフォルダをデスクトップなど分かりやすいところに置いて、その中のpalette.exeをダブルクリックしてPaletteIDEを起動します。

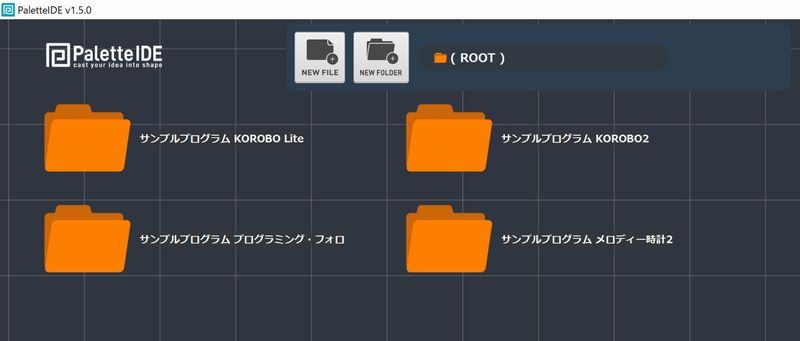

PaletteIDEはイーケイジャパンの他の製品と共通のプログラミング言語で、それぞれのサンプルプログラムがデフォルトで入っています。

タイプとしてはビジュアルプログラミング言語ですが、Scratchなどと違い、フローチャートを横方向にしたタイプです。プログラミングの流れは分かりやすくなりますが、記述が長くなりがちかな、という感じです。まあ、最後は好みの問題になりそうですが。

micro:bitを持っていればマイコンボードの代わりに差して、両方ののプログラミングも楽しむことも出来そうですね。