micro:bitのセンサーを使ったプログラムをしてみましょう。

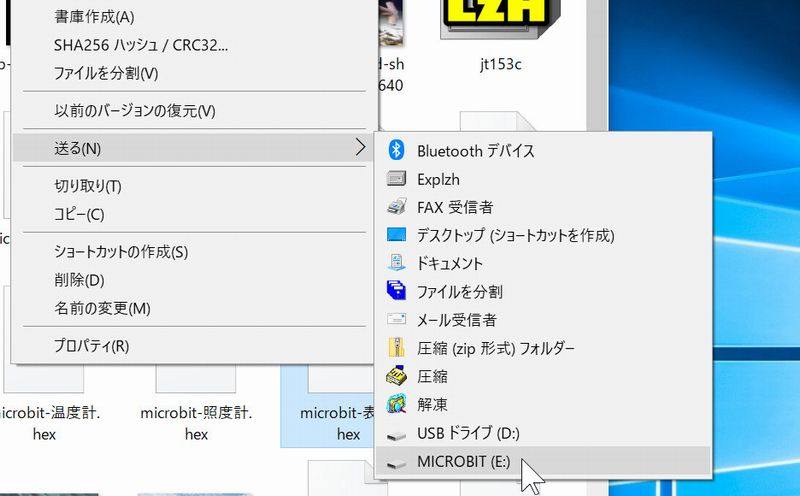

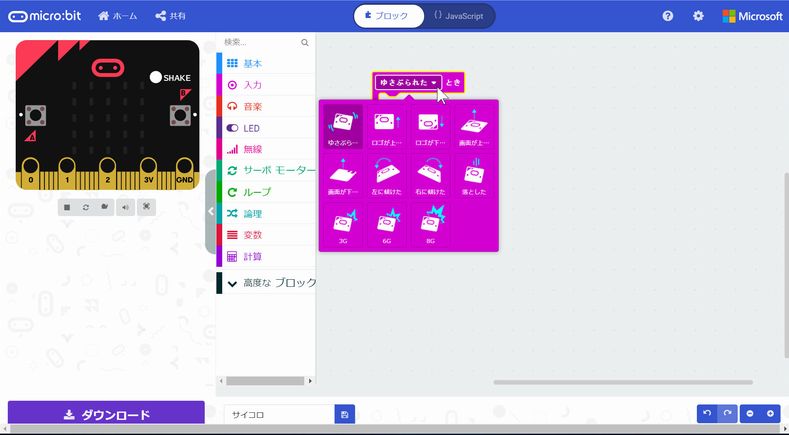

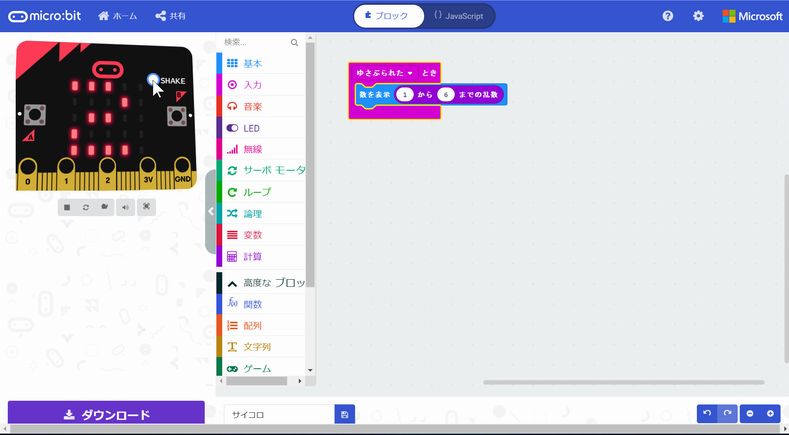

加速度センサーを使うとサイコロのプログラムを組むことができます。入力から加速度センサーを利用したブロックをドラッグします。条件を決めて1~6までの乱数を発生させて表示するようにすればサイコロ完成です。条件は「ゆさぶられたとき」だけではなく、micro:bitの向きを変える、傾ける、落下させるなど選ぶことができます。

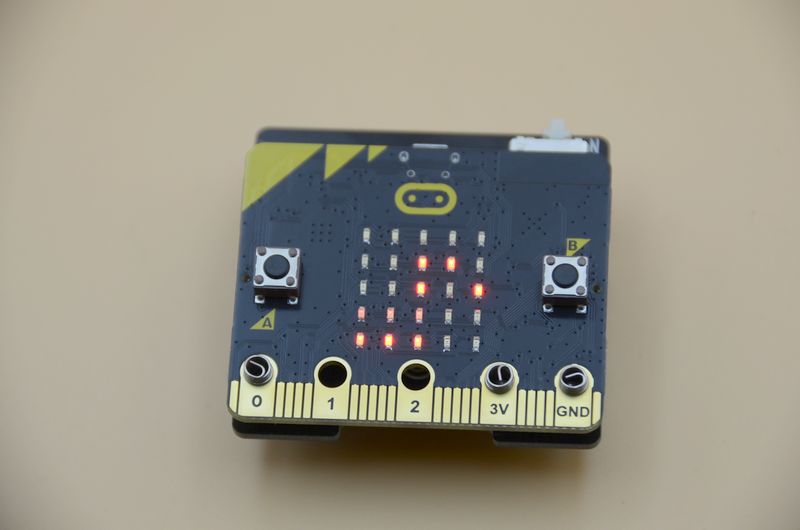

これだけで完成の簡単なプログラムですが、ただ数字が表示されて終わりではつまらないので、もう一工夫してみましょう。LED表示でアニメーションっぽい効果をつけてみました。LEDの表示はアイコンだけでなく自分で作れるので、手間をかければ面白いものも作れそうです。

次は温度センサーを使ってみましょう。現在の温度を表示するだけなら簡単ですが、6年理科の「電気の利用」の学習と関連づけようとすると別売りのモジュールが必要になります。今年になって「電気の利用学習セット」やスイッチモジュールなどいろいろ手に入りやすくなってきていますが、今回は簡単に扇風機のモジュールをつなぐだけでやってみます。以下はモジュールについてきたサンプルプログラムです。最初に扇風機を作動させる「設定温度」を26℃とします。次に動作の判定では「現在温度」を温度センサーの温度とします。そして、「現在温度」が「設定温度」より高くなればその温度差によって出力を変えて回転速度が変わるようになっています。

温度センサーは正確に外気温を測定しているのではなく、CPUの温度を測定しているので実際の気温よりは高くなりがちですが、授業では電気の便利な利用例を経験するのが目的ですので問題ないでしょう。他に光センサーを利用して暗くなると自動点灯する街灯の仕組みを理解するためのプログラムなどもすぐ組めますね。