当サイトでは、小学校でのプログラミング教育の参考になるようにScratchなどのビジュアルプログラミング言語と低価格なロボットカーなどを主に扱っています。

ですから、C言語やPythonなどにはほとんど触れていません。小学生でもArduinoでプログラミングなんて子もいますがそれはごく一部で、一般的にはビジュアルプログラミング言語を使うのが妥当だと思います。

他に小学校のプログラミング教育に使えそうなものとしては、日本語を使ったプログラミング言語があります。かつては「ロゴライター」がありましたが、現在では「ドリトル」という言語があります。

「ドリトル」は教育用に設計されていて、高校や中学の教科書や副教材に採用されているそうですが、小学校にはまだあまり普及していないようです。管理人も知りませんでした。「ドリトル」というのはドリトル先生にかけてありますが、「少しだけする」という意味の英語「do little」が由来だそうです。

教育用と明言しているだけあって、ホームページには詳しい説明やチュートリアル、実践事例など豊富に掲載されています。小学校の授業用のページも用意されています。また、インストール版、オンライン版、ブロック版などいろいろな方法で活用が出来るようになっています。

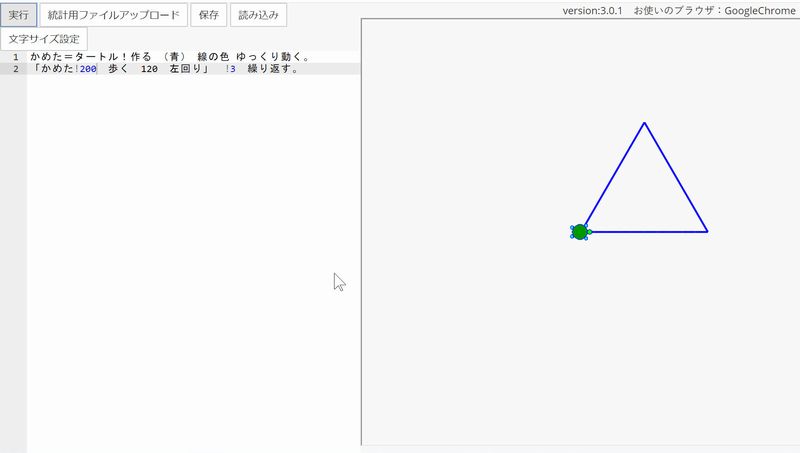

オンライン版を実際に使ってみると、タートルが動いて線を描いていく様子は「ロゴライター」とのつながりを感じます。もちろん、描いた図形を図形オブジェクトにして動かしたり、統計処理が出来たりと機能は大きく進歩しています。アニメーションやゲームを作ったり、グラフを描いたり出来るのは、使える場面が大きく広がることになりますね。

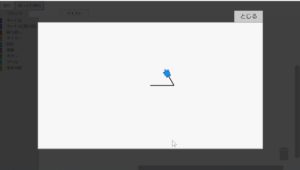

また、Scratchの様なブロックを使えるブロック版もあり、日本語入力が出来ない低学年の子にも使えそうです。こちらは実行すると別画面が上に被さって描画します。

タートルの色を変えながら三角形を描いてみると↓の様になります。

小学校の授業用ページの「ドリトルではじめるプログラミング」では、自由にプログラミングする「はじめる」コースと単元ごとに必要なプログラムが既に記述された状態から始める「単元から選ぶ」の2つのコースがあります。

「単元から選ぶ」コースの方は、いろいろな数値を変更してより理解を深める使い方が想定されているようですね。現在、5・6年算数の図形とグラフのプログラムしかありませんが、もっと増えると助かりますね。