micro:bitはイギリスのBBCが開発したプログラミング教育用の小型コンピューターボードです。イギリスでは12歳の子ども全員に無償で提供され、活用されているそうです。日本でも2017年に発売されました。2020年のプログラミング教育必修化に向けて関心が高まってきているようで、今年(2019年)になっていろいろなセット商品やモジュールが多数販売されるようになりました。4㎝×5㎝と小さいわりに多くのセンサーが搭載されているのでいろいろな活用方法が考えられること、値段が安いこと(2000円程度)がその理由でしょうか。

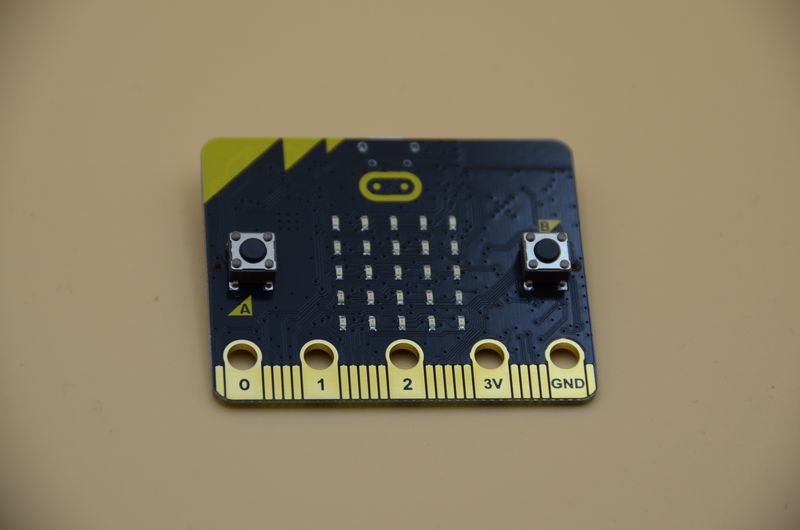

micro:bitの表側には25個のLED(光センサー)とA,Bの2個のボタン、タッチセンサーにもなる入出力リングなどがあります。裏側には加速度センサー、地磁気センサー、温度センサー内蔵のプロセッサー、BLE用の無線アンテナなどがあります。電源はマイクロUSBコネクターにPCをつなぐか電源用コネクターに電池をつなぐことで供給されます。最低限本体だけで使用できますが、ケースや電池ボックスも用意したいところです。

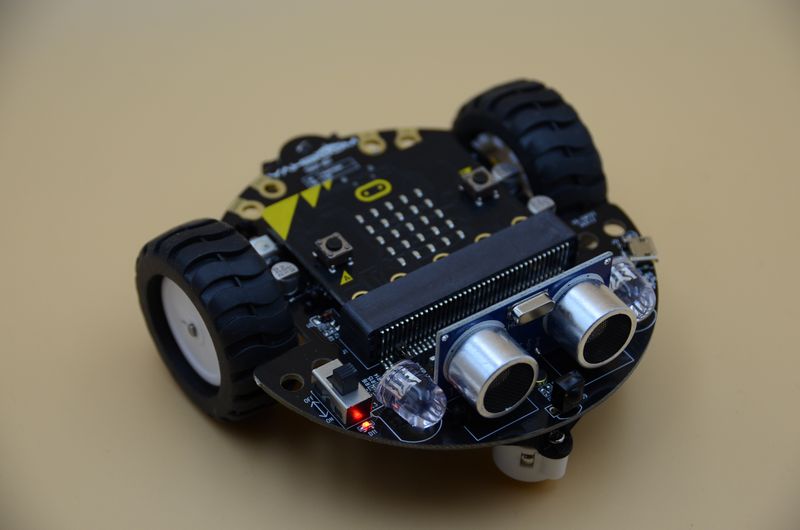

セット商品ではArduinoのロボットカーみたいなのも販売されてきていますが、ここまでくると値段的にArduinoのセットと大差なくなってしまうので、どちらがいいのか考えてしまいます。

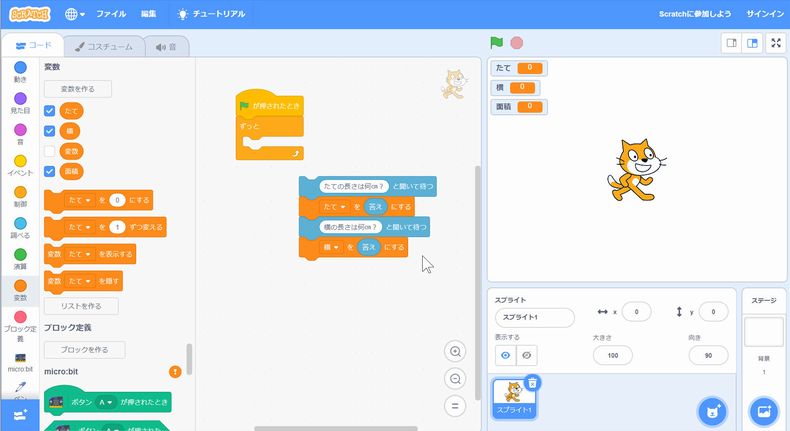

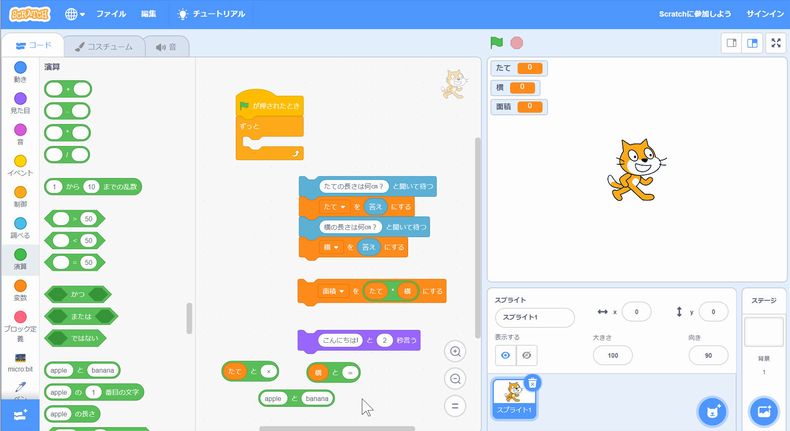

プログラミングはMicro:bit財団が運営するサイトでウエブブラウザ上でできます。ブロックを組み合わせてプログラミングするMakeCodeエディター、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)などでプログラミングできますが、小学校段階ではやはりMakeCodeエディターになりますね。

MakeCodeエディターはシミュレーターにもなっているので、micro:bitをPCにつないでいなくてもプログラミングして動作を確かめることができます。micro:bit本体に搭載されているセンサー以外のモジュールやセットなどを使う場合には「高度なブロック」→「拡張機能」で対応するものを読み込むとブロックが追加されます。

実際に授業で使ってみた感じでは、学校側の回線の太さの関係もあるのでしょうが、Scratchに比べてサイトが重い感じなのが少し気になりました。