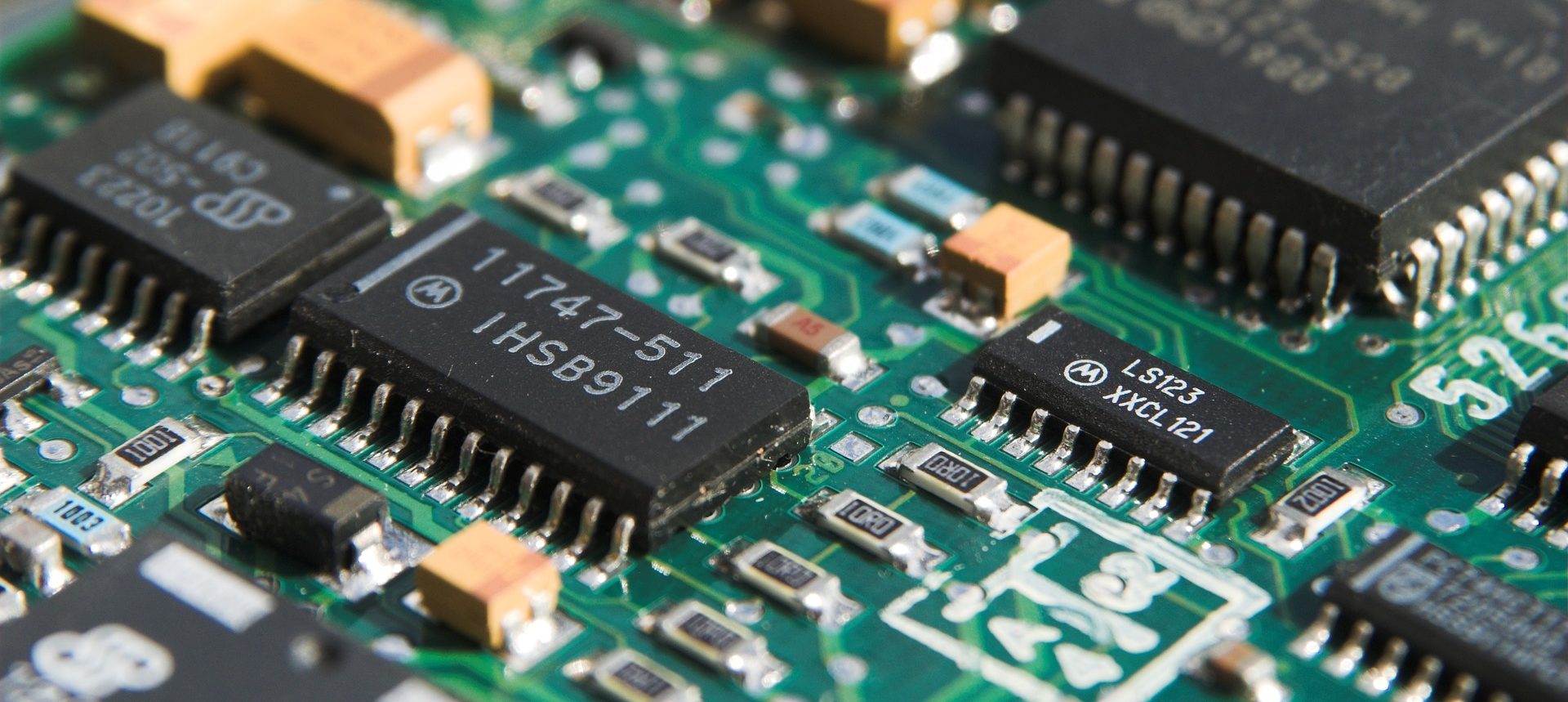

mBotは中国のMakeblock社が提供するロボット教材です。写真の基本セットではArduino互換の基盤を使っていて、超音波センサー、ライントレースセンサー、照度センサー、赤外線送受信機が搭載されています。LEDとスピーカーも搭載されているので、光らせたり音を出したりすることもできます。

セットは付属の工具一つで組み立てることができます。また、拡張パックでカエルロボやカマキリロボに変形させることもできます。プログラミング学習のみならず、組み立てながらロボットの構造を学ぶSTEM教育にまで対応しているわけですね。まあ、現状小学校では組み立てや変形などの工作をする時間はなかなか取れないと思われますが。

プログラミング環境としては、Windows,Mac 用のソフトウェアと、Andorid,iOS用のアプリが無料で提供されています。どれもScratchをもとにして作られています。Windows用だとキャラクターが猫からパンダに変わっているのがさすが中国製!です。

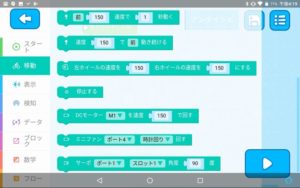

ここでは一番簡単なAndoridアプリの「mBlock Blockly」を使ってみます。

立ち上げるとまずはチュートリアルの画面になりますが、これがなかなか丁寧ですべてをクリアしようと思うとかなり時間がかかりますので、Scratchの経験があればすぐに下の「創作」へ進んで構わないでしょう。

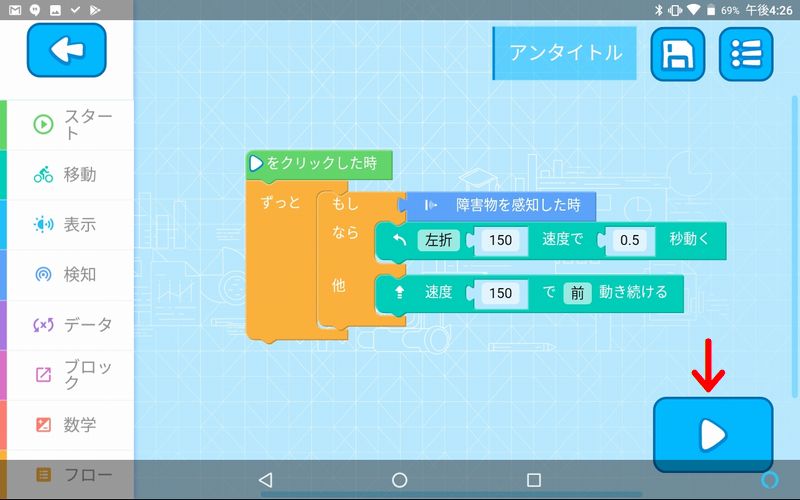

画面はかなり感じが違いますが、間違いなくScratchをもとにしたブロック型のプログラミング形式です。左のブロックスペースから右のプログラミングスペースにドラッグアンドドロップで組んでいきます。

ライントレースセンサーが搭載されているので、ライントレースするプログラムを組んだり、超音波センサーを使って障害物を回避するプログラムを組んだりすることができます。下のプログラムは単純に障害物があると左によけるプログラムですが、乱数でよける方向を決めたり、バックしてからよけたりといろいろ工夫できますね。

別売りパーツとして各種センサーやサーボモータなど販売されているので拡張性もかなり高いです。とは言え、その拡張性を生かした活動をする時間が十分とれないのが小学校の実態でしょう。