mBotを販売しているMakeblock社では他にもいろいろな製品を販売しています。

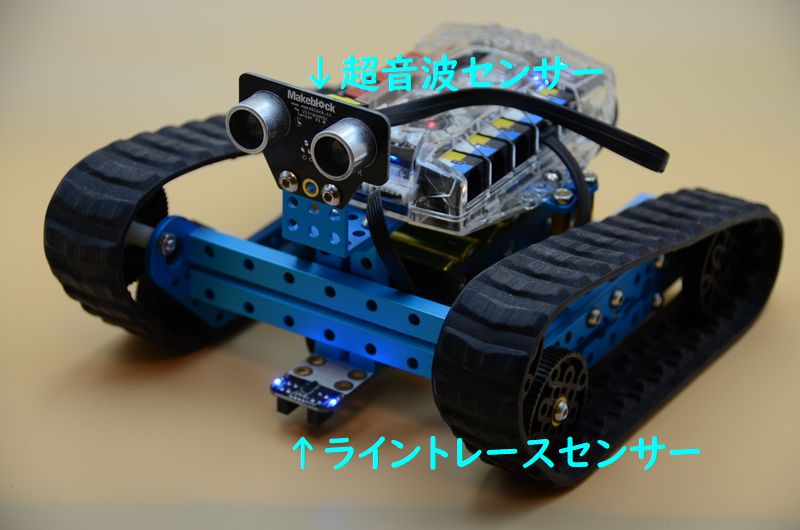

mBotの上位となるmBot Rangerは標準で3つの形態に組み立てることができます。(写真はLand Raider)

見てわかる通り制御基板がmBotより大分大きい基盤になっていますが、同じようにArduino互換です。センサー類は温度センサー、ジャイロセンサー、音声センサーがmBotより増えています。全体としての大きさもmBotの2倍ぐらいになっています。まあ、お値段も2倍ぐらいなんですが。センサー類は増えていますが基本的にプログラミング環境はmBotと同じなので、小学校あたりでプログラミング学習に使う分には差はないと言えるでしょう。

さらに上位のUltimate2.0というのもありますが、小学校で使うにはオーバースペックですしお値段も倍々ゲームなので・・・

新しい製品でcodey rockyというのもありますが、こちらはSTEM教育に関する要素をなくして、組み立て不要で音声認識、顔認識などに対応とAIよりのコンセプトになっているようです。お値段はmBotと同程度なので、これから購入するとしたらcodey rockyでいいのかも知れませんね。

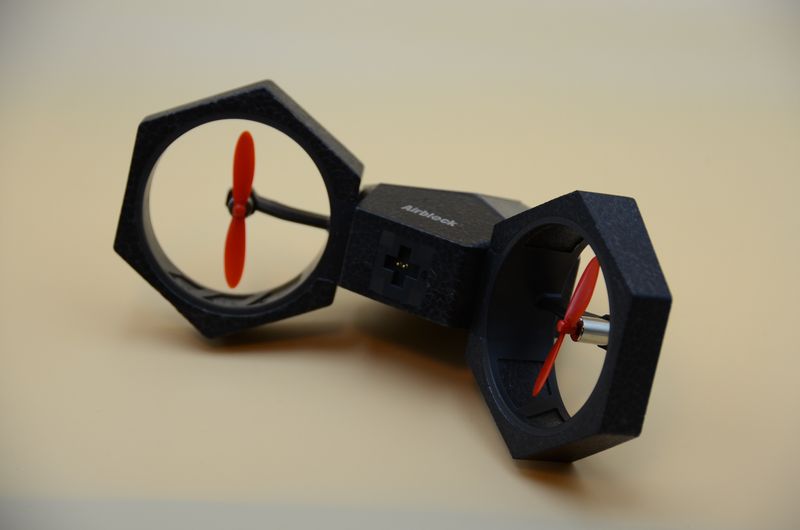

これはモジュール式ドローンのAirblock。中央のコントロールモジュールとまわりの6個のパワーモジュールは磁石で連結されているので、壁などにぶつかった場合バラバラになることで破損を防ぐようになっています。また、パーツをいろいろ組み変えることでホバークラフトにしたりできます。

プログラミング環境としてはmBotと同じですが、ドローンだと飛行時間が短いのがネックで授業で扱うのは難しい感じですね。機体の安定システムも欲しいところです。これからドローンでプログラミング学習をするならTelloの方がいいかな、と思います。